過去問の分析の仕方を教えてください。分析時に注意することも同時に知りたいです。

こんな疑問に答えます。

この記事では、「過去問の分析する方法」を紹介します。

浪人してからは、ただ解くだけでなく、過去問を活用しました。

最後まで読むと、過去問を分析する上での注意点も紹介してます。

では、さっそく見ていきましょう。

大学入試の過去問を分析する前の状況

まずは、大学入試の過去問を分析する前の状況を説明します。

- 目的なくとりあえず受験勉強している

- 同じ志望校の受験生に遅れを取ってる

それぞれ説明していきます。

過去問を分析する前の状況①:目的なくとりあえず受験勉強している

受験勉強に目的なく取り組んでいる人は、危険です。

志望校が決まっていたら、目標があるから大丈夫ではありません。

第一志望に合格するために、志望校の問題傾向に合わせた勉強が必要です。

友人と同じ志望校でない限り、同じ勉強をする必要はありません。

また、行きたい大学が現時点でなくても、自分なりの理由を考えましょう。

納得できた理由を持った状態で、受験勉強を開始するようにしましょう。

過去問を分析する前の状況②:同じ志望校の受験生に遅れを取ってる

過去問を実際に全部見ると、どんな問題が出題されているか分かります。

英語の過去問を例にとって挙げてみると、以下のようになります。

- 英長文:2題出題

- 英文法:大問1つで10問選択肢

- 英作文:80字の自由英作文

上記の場合、長文練習がメインで、英作文の対策も必要になります。

そのため、基礎の英文法を勉強するときは、書くことまで意識しましょう。

それだけでも、意識してると、差がつくのは当たり前です。

勉強内容は同じかもしれませんが、志望校合格という観点では違います。

反対に意識しておくだけで、同じ勉強をしていても有利になります。

大学入試の過去問の分析の仕方

次は、大学入試の過去問の分析の仕方を解説します。

- 出題分野・内容を把握

- 自分の実力と比較する

- 今後の優先事項を決定

順番に解説していきます。

過去問の分析の流れ①:出題分野・内容を把握

志望校の傾向を掴むには、過去問を3年分を見ておけば問題ないです。

出題内容を把握するには、直前の1年分は残しておきましょう。

そして、その前の3年分を傾向分析に使うのがおすすめです。

過去問分析でやること

- 頻出問題の確認

- 解く順番を決める

- 大問毎の目標得点を決める

- 伸びる要因の分析

過去問は夏から見るのではなく、受験勉強開始時点で見ておきましょう。

この時点で理解できないですが、日々の勉強で意識することが大事です。

夏までは、基本事項を抑えることが重要です。

それまでは過去問は閲覧用の気持ちで、問題ありません。

別記事では、過去問の解く時期を3つに分けて解説しています。

過去問の分析の流れ②:自分の実力と比較する

過去問を3年分見ると、今後の課題がたくさん出てくると思います。

ですが、まずは、自分の実力をしっかりと把握することです。

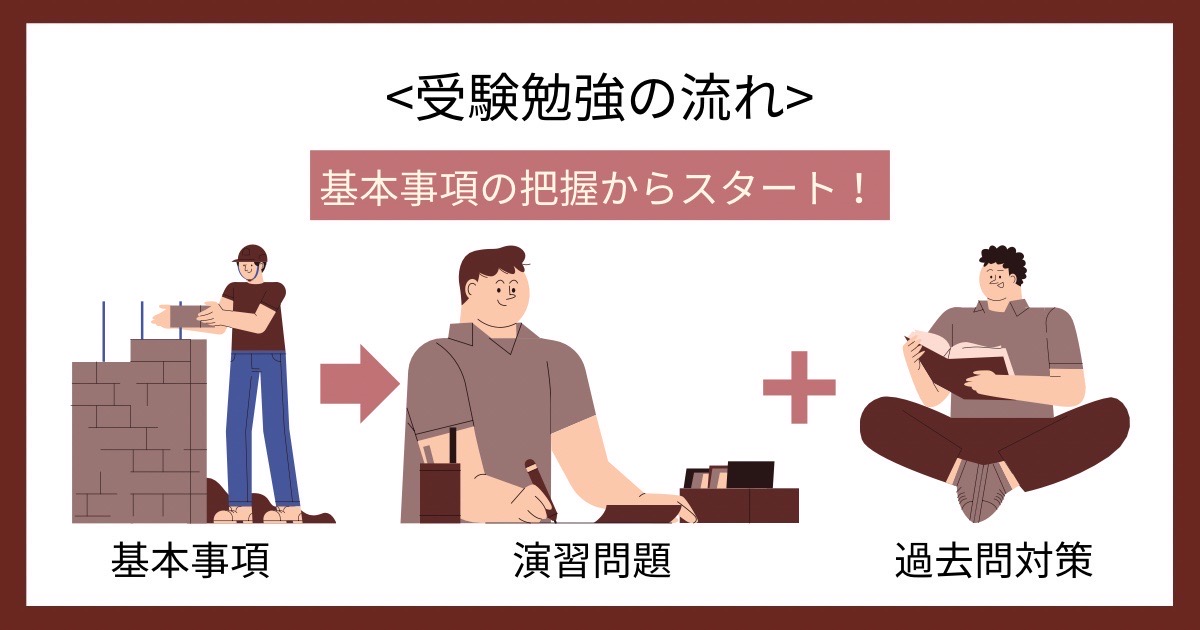

基本の部分がないのに、演習量だけ増やしても知識は定着しづらいです。

まずは、基本的かつ大事な語句・公式の暗記や理解をしましょう。

- 英単語・古文単語

- 漢文の句形

- 英文法・古典文法

- 数学の公式・漢字

基本事項の確認から、徐々に演習に移ることがおすすめです。

夏までに基本的なことは、すぐに出るようにしておきましょう。

過去問の分析の流れ③:今後の優先事項を決定

ここまで行動できたら、今後の課題を具体的に決めてみましょう。

無数の課題が出てきますが、どの分野から修正するか決めましょう。

課題が多いならば、すぐに効果が出るものから取り組みましょう。

ちなみにですが、僕が受験生だった場合は絶対に古典単語から始めます。

理由はシンプルで、古典単語は、英単語よりも覚える量が少ないからです。

最初はできそうなことから、目標を立てることを意識してました。

過去問を分析する際に注意しておくこと

次は、過去問を分析する際に注意しておくことを紹介します。

- 解けなくてOKな問題対策

- 入試1ヶ月前に合格レベル

- 併願校の分析も早く行う

順番に解説していきます。

過去問分析の注意点①:解けなくてOKな問題対策

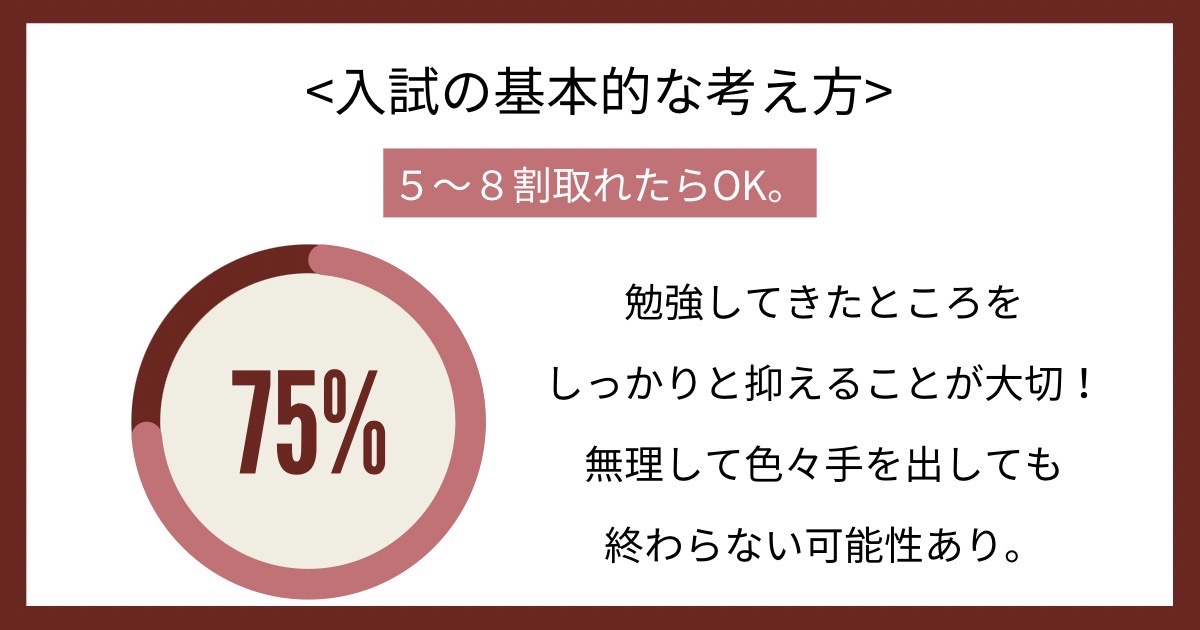

大学入試は、基本的に5〜8割得点できれば合格できます。

隅々まで勉強しても、試験本番では解けない問題が出題される前提です。

その上、時間制限もあり、できない問題は割り切りましょう。

問題は、過去問演習のときに、難問を解かないといけないと思うことです。

解けるならば解けた方が良いですが、難問に意識を向けるのはNGです。

結局のところ、できる問題を確実にすることが、合格の近道になります。

過去問分析の注意点②:入試1ヶ月前に合格レベル

今は過去問に手が出なくても、入試1ヶ月前には合格できそうですか。

おそらくまだ実際にやっていないため、無理と答える人が大半です。

では、夏休みが終わるまで・10月までにやることはイメージできますか。

設定期間を短くすると、さっきよりもイメージしやすいはずです。

受験勉強は長期的なものですが、ゴールが曖昧です。

〇〇大学の目標以外にも、数ヶ月単位の短期的な目標を設定しましょう。

ゴールが先すぎると、受験という現実味がなく、モチベも低下します。

過去問分析の注意点③:併願校の分析も早く行う

せっかく第一志望の分析をしているならば、併願校も同時に行いましょう。

受験直前期に併願校を決める人もいますが、受験直前は忙しいです。

受験直前のやること

- 受験予定の大学の願書

- 受験校のスケジュール確認

- ホテル予約

- 予想問題の演習と分析

- 受験会場の下見に行く

- 生活リズムを朝型にする

- 復習中心の勉強をする

忙しい時期に併願校対策をすると、冷静な判断ができないこともあります。

その結果、併願校が抑えにならない可能性も多々あります。

また、受験直前に体調を崩す受験生も一定数います。

直前にやることを詰め込まず、早めを心がけておきましょう。

過去問を分析した後にすること

最後に、過去問を分析したあとにすることを解説します。

- 過去問を意識して勉強

- 過去問で方向性の確認

順番に紹介していきます。

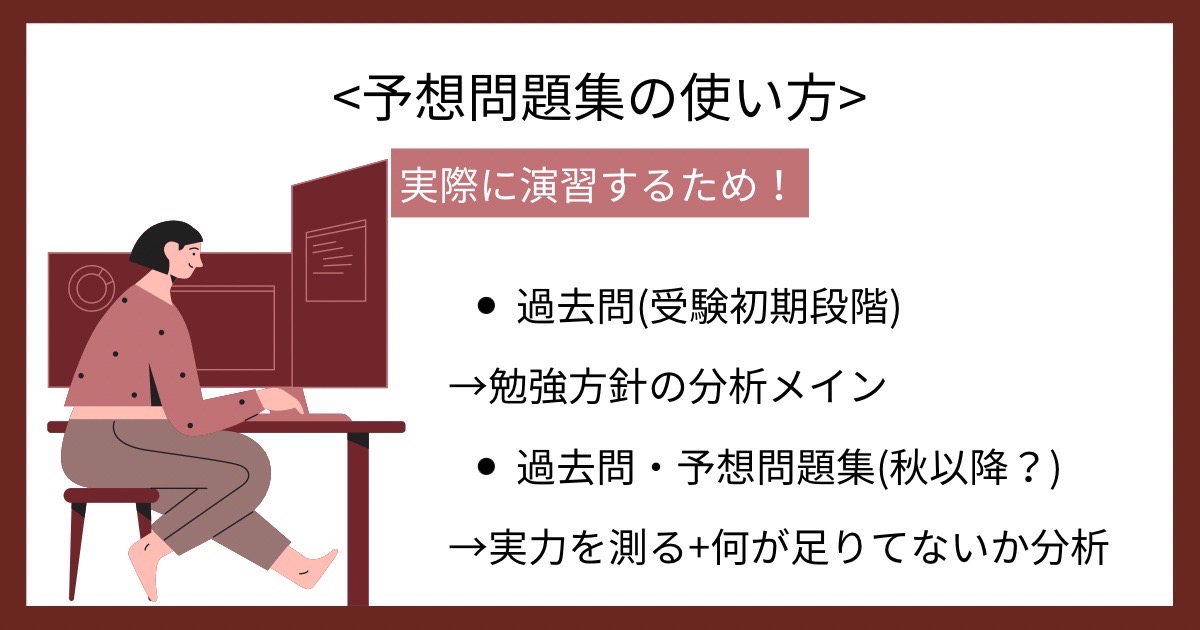

過去問分析後にすること①:過去問を意識して勉強

過去問を分析したならば、あとは勉強すると行動に移すことが大切です。

過去問は、日々の勉強の指針を示すものとして利用するのが多いです。

演習メインでしたいならば、他学部の過去問や予想問題集がおすすめです。

しっかりと時期に合わせて、過去問と予想問題集を使い分けましょう。

過去問分析後にすること②:過去問で方向性の確認

日々受験勉強をしていると、モチベが下がることもあります。

最初は、受験に向かって頑張りますが、慣れてくるとダレてきます。

受験ダレの対策は、過去問を見て目的を再確認することが効果的です。

目的を思い出すことで、勉強理由を思い出し、モチベを取り戻せます。

楽しくない受験勉強だから、なぜ勉強するのか把握しましょう。

個人的にはモチベに頼らずに、頑張れる環境を用意するのが大切です。

勉強指導時も、話しただけでやる気出ることを意識してました。

まとめ:分析よりもその後の行動が大切!

「過去問を分析する上で注意すること」を解説しました。

過去問は演習だけでなく、日々の勉強の方針にすることが大切です。

無心で過去問を解きまくるのは、おすすめしません。

とりあえず過去問演習してる受験生もいるため、戦略的に利用しましょう。

過去問に利用されずに、日々の勉強に活用していくことが大事になります。