共通テスト数学を勉強するときの勉強の流れを教えてください。問題を解く際に意識しておくこともありますか?

こんな疑問に答えます。

この記事では、「共通テスト数学の勉強の流れ」を紹介します。

これから共通テスト数学を勉強していこうという人から数学に伸び悩んでいる人に読んでほしい記事です。

最後までお読みいただくと、共通テスト数学を解くときに意識することも知ることができます。

ではさっそく見ていきましょう。

共通テスト数学を勉強するときの流れ

まずは、共通テスト数学を勉強するときの流れを紹介します。

- 解法パターンの理解・暗記

- 暗記した解法のアウトプット

それぞれ説明していきますね。

流れ①:解法パターンの理解・暗記

共通テストだけの人でも、数学の基本的な部分は抑えないと実際の試験では対応することは難しいです。

小手先のテクニックで点数を取れる試験ではなく、実力をつけてからテクニックを身につけるのがおすすめです。

実力をつけるためには、基本的な解法を理解→暗記することが大切です。

実際の共通テスト数学は、時間が足りないと言われがちです。

そのため、暗記する際にすぐにアウトプットできることを意識して覚えていきましょう。

せっかく公式を覚えても、すぐに出てこないならば、なかなか得点に結びつかないです。

しっかりとできない公式にチェックつけておき、何度も取り掛かれるようにしましょう。

また解説を見ても理解できない問題は、1週間以内に解決するように努めましょう。

苦手を放置しても、解決しないことがほとんどなため、しっかりと解決する策を持っておきましょう。

流れ②:暗記した解法のアウトプット

暗記したものを他の問題でアウトプットできるまでが、数学の勉強です。

共通テスト問題では、基本的な解法がたくさんすぐに出てくるかが問われています。

最初の演習の時点では、なかなか初見問題に手がでないこともあります。

ただすぐに答えを見るのではなく、5分ほどでいいので、どの解き方が使えるか考えてみましょう。

とにかく使えそうな解法を紙に書き出してみることが個人的におすすめです。

もちろん分からない問題があったら、どの解法を使っているのか理解することを大切にしましょう。

共通テスト数学を解く際に意識しておくこと

次に、共通テスト数学を解く際に意識しておくことを解説します。

- 図を綺麗に描く

- 全体を見てから解く順番を決める

- 逆算して見直しも行う

- 時計を見ながら紙に時間をメモしておく

順番に解説していきます。

コツ①:図を綺麗に描く

共通テストでは、図を綺麗に描くことがヒントになることもあります。

答えを解法を使って解くことがもちろん大切ですが、分からない問題が出てくることもあります。

1点の差で大学が変わると思うと、放置するよりも、とりあえず埋めておくことをすると思います。

そのときに図形を綺麗に描いておくと、おおよその数値が予想できます。

その上、思考の整理にも繋がり、問題を分かりやすく解くことができるかもしれません。

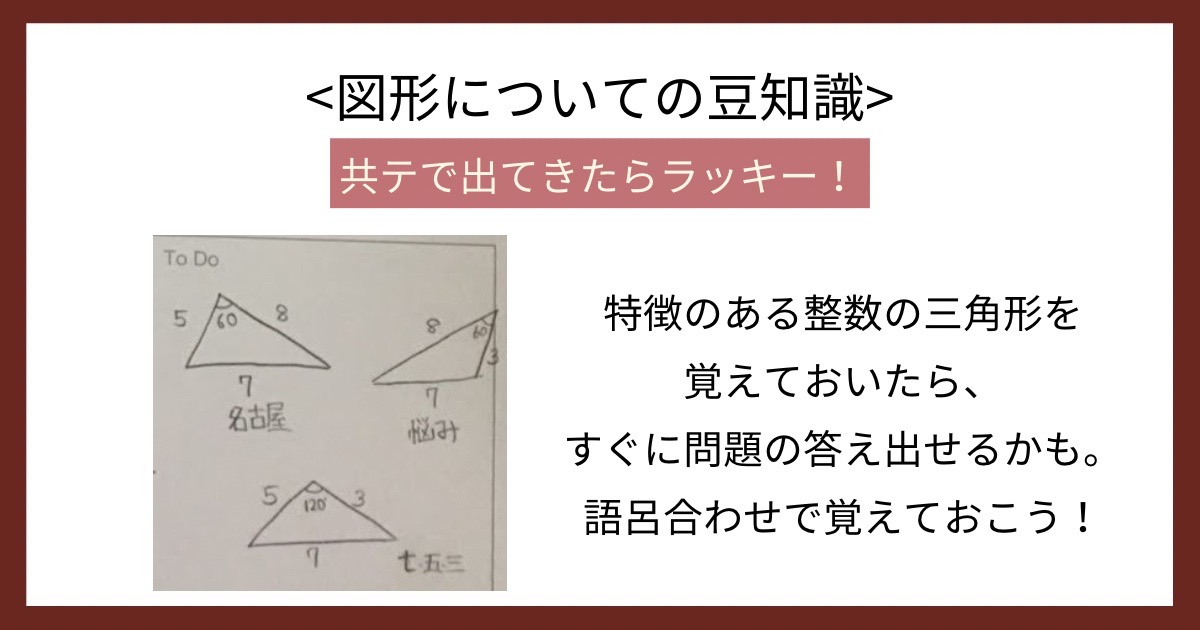

ちなみにですが、3辺が整数で角度に特徴がある三角形があるので、覚えておくと役に立つかもしれません。

底辺を7とおき、その対角が重要な角度と覚えておけば大丈夫です。

角度は実際に図を書いたら鈍角・鋭角か分かるので、覚えなくてもいいでしょう。

ただ余弦定理を使って求めることもできるので、忘れても心配する必要はありません。

コツ②:全体を見てから解く順番を決める

共通テスト数学では、時間が足りなくなってしまうことがよくあります。

よく国語や英語では解く順番を決めておけと言われますが、数学では決めておく必要はないかなと思います。

実際にできる問題から解いていく方がリズムに乗れ、その上結果的に合計点が高いことが多いです。

決められた順番で解いていき、時間が足りなくなってしまい、全部触ることができないという経験したことがある人多いと思います。

しっかりとできる部分を解いた上で、分からない問題を考えるようにしましょう。

しっかりと日々対策していくと、時間が足りないという状態になれると思うので、頑張っていきましょう。

コツ③:逆算して見直しも行う

共通テストでは逆算することで答えが本当に合っているか確認することが可能なことが多いです。

時間に余裕がないため、見直しがなかなかできないですが、途中で間違えたら後ろも全滅してしまいます。

大問ごとにでいいので、見直しする時間を確保して、計算ミスがない状態を目指しましょう。

自信があっても、しっかりと見直しをしてミスしている状態を減らしていくことは大切です。

コツ④:時計を見ながら紙に時間をメモしておく

共通テストを解く際に時間を確認しながら、問題を解くようにしましょう。

これは模試のときだけでなく、普段から意識して演習しておくことが大切です。

大問1つあたり10分〜程度と決めておき、制限時間内に解けるように演習していきましょう。

分からない問題に何分も考えるほどの時間はないため、ささっと全体を通すようにしましょう。

共通テスト数学のやり直しで意識すること

最後に、共通テスト数学のやり直しで意識することを紹介します。

- 解説見て理解できるか確認する

- 勘で解いたら合ってた問題のやり直しする

- どれくらい+α取れたか確認する

順番に解説していきます。

その①:解説見て理解できるか確認する

共通テスト形式の問題をやり直しする際に、解説を見て理解できるか確認をしてください。

その解説は一度学んだ知識を使っているかまで確認できれば、問題ありません。

それを次回同じ系統の問題が出題されたときにできるようにしておきましょう。

反対に解説を見ても理解できないならば、まだ基礎の部分が足りなていない可能性が高いです。

一度演習をメインにするのをやめて、基礎を固めていくことが重要です。

全範囲の基礎が足りないというわけでなく、分野という単位で苦手なところを探していくのがおすすめです。

苦手が改善できたと思ったならば、演習に移っていきましょう。

-

-

大学入試の過去問の復習方法!【共テ・2次試験別】

その②:勘で解いたら合ってた問題のやり直しする

マーク式の試験問題ならば、数学だけに限らず勘で当たることもあります。

勘で正解することが悪いことではありませんが、本番も同様のことが起こるとは考えにくいです。

そのため、本番に類題が出ても対応できる状態にしておきましょう。

よくあるのが、間違えた問題だけやり直しして、勘で当たった問題を放置するケースです。

やり直ししているのが、本番のテストで得点するためとしたら、勘で当たった問題もやり直しするべきでしょう。

その③:どれくらい+α取れたか確認する

やり直しをして、解答の流れを確認することも大切ですが、しょうもないミスをしていないか確認することも大切です。

いわゆる凡ミスはすぐに得点アップにつながるため、早い段階で対策をしておきたいです。

しょうもないミスでどれくらい落としてしまっているか出しておき、凡ミスの勿体なさを確認しましょう。

計算ミスで点数を落としているならば、一度参考書を使って対策することがおすすめです。

合格る計算の概要

- おすすめの人:計算ミスが多い人

- ページ数:200ページ

- 費用:1,210円

- 進めるペース:1ヶ月以内に完成

- 注意点:基礎だけで演習練習することが必要

計算ミスを放置しておいてもなかなか治らないため、一度時間をかけて行ってみることをおすすめします。

僕もこの本を使ってからは、計算ミスする機会がかなり減った記憶があります。

-

-

合格る計算数学IA・IIBの使い方を国公立文系学生が徹底解説!

まとめ:合計点を上げることを優先に!

「共通テスト数学の勉強の流れ」を紹介しました。

国公立志願者だと数学が必要なケースがほとんどで、どのように対策すればいいか困っている人も多くいます。

2次試験に必要・必要ではないに限らず、全体像を掴んで合計点数を上げることが大切です。

共通テスト数学は時間が足りずに全て解き切れないことがほとんどでしょう。

知識をつけて時間内に終わらせることが大切ですが、本番に緊張して焦ってしまうこともあります。