大学受験の過去問をいつどのように解いたらいいですか?時期別に詳しく教えてほしいです。

こんな疑問に答えます。

過去問は、志望校に向かって勉強するために必要なアイテムです。

目的なく勉強すると、途中で勉強する理由が分からなります。

過去問で全体像を掴めば、目的を見失わずに、勉強に集中できるでしょう。

この記事では、「大学受験の過去問を時期別でやること」を紹介します。

最後までお読みいただき、実践してみてください。

春に過去問でやっておきたいこと

まずは、春の時点で過去問でやっておきたいことを紹介します。

- 過去問を3年分見ておく

- 併願校の過去問も見る

- 夏までにやることを書く

順番に見ていきましょう。

春の時点で過去問でやること①:過去問を3年分見ておく

受験勉強を始めると決意したら、過去問を3年分確認しましょう。

昨年の過去問は飛ばして、その前の3年分の問題に目を通しましょう。

この時点では問題を解くより、問題形式を確認することが大事です。

英語の過去問を例にとって挙げてみると、以下のようになります。

- 英長文:2題出題

- 英文法:大問1つ10問選択肢

- 英作文:80字の自由英作文

こんな感じだと、長文がメインで、英作文の対策も必要になります。

英文法は選択肢から選ぶだけでなく、英作文のために書く必要があります。

春の時点で過去問でやること②:併願校の過去問も見る

第一志望の大学だけでなく、併願校も見ておくことをおすすめします。

抑えということもあり、問題が解きやすいという視点も入れましょう。

早い段階から併願校まで意識すると、直前に焦ることが少なくなります。

併願校を早く決める理由

- 科目配分や出題範囲を意識できる

- 受験直前に決めると客観的に見れない

- 直前期に余計なことを考える必要がない

受験直前期はやることも多く、メンタルも下がってしまいがちです。

そのため、冷静な状態である春に併願校の候補だけでも調べましょう。

春の時点で過去問でやること③:夏までにやることを書く

春だと、過去問を見ても全く分からず、課題が多すぎて焦るでしょう。

ただ、課題を知らずに、のんびり勉強する方が後々痛い目を合いそうです。

やることが見えたならば、夏休み中までにやることを決めましょう。

おそらく最初にやることは、基本的な語句・公式の暗記・理解になります。

- 英単語・古文単語

- 漢文の句形

- 英文法・古典文法

- 数学の公式・漢字

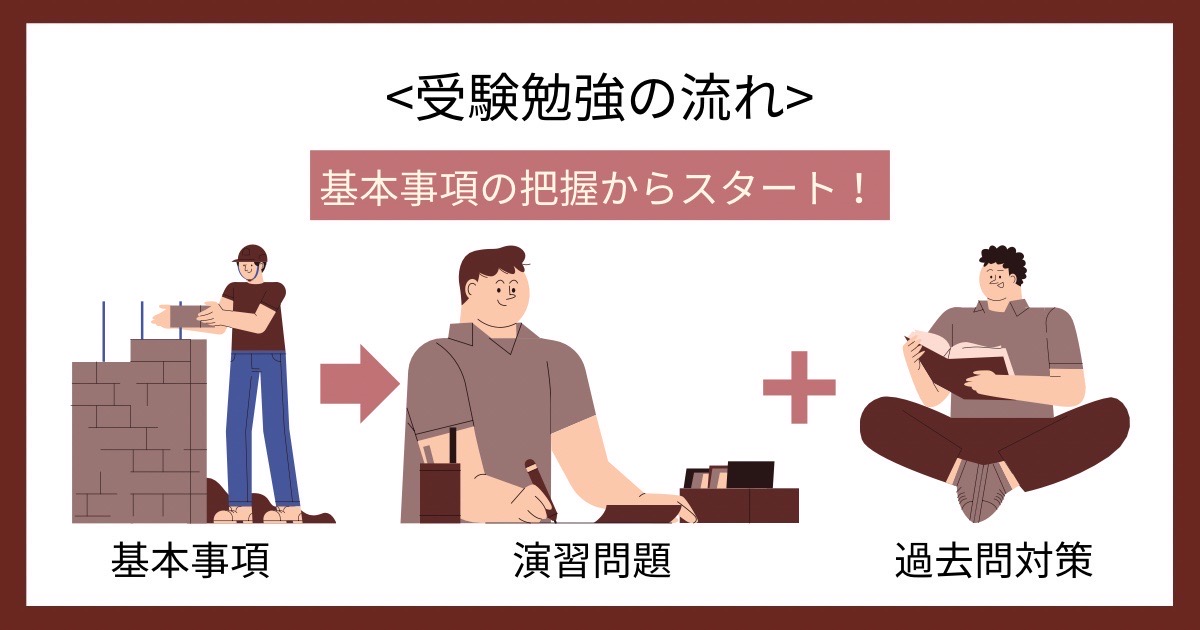

夏休みまでは、基本事項の確認から徐々に演習に移るのがおすすめです。

基本的なことは、すぐに出てくるように勉強しておきましょう。

夏に過去問でやっておきたいこと

次に、夏の時点で過去問でやっておきたいことを紹介します。

- 苦手科目は基礎メイン

- 得意科目は大問別演習

- 秋以降の流れを確認

順番に見ていきましょう。

夏の時点で過去問でやること①:苦手科目は基礎メイン

夏になっても、自信がない科目があるならば、優先的に勉強しましょう。

苦手科目の方が伸び代もあり、成長に繋がっていきます。

基本事項がしっかりとしてない状態で、演習しても定着しにくいです。

苦手科目の中に得意分野があれば、その分野のみの演習はOKです。

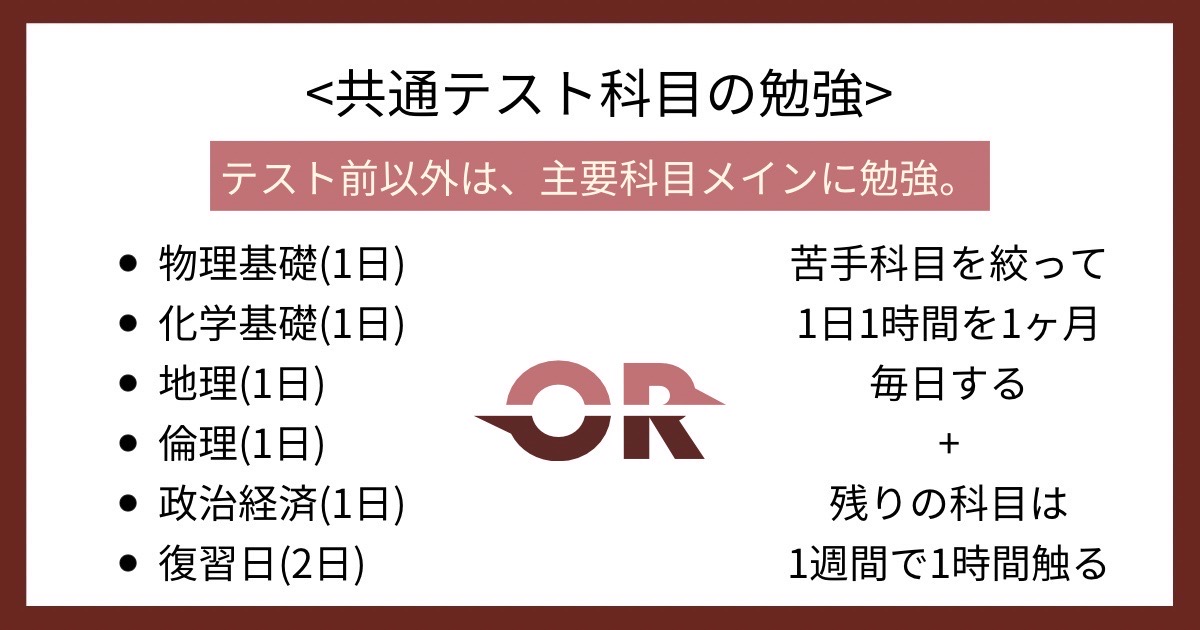

国公立志望の受験生は、受験科目が7〜8科目あります。

そのため、全科目夏の時点で仕上がっていることは珍しいです。

2次試験に必要な科目を優先して、夏の間取り組みましょう。

全科目フルで触る余裕はないため、決めたことをこなしましょう。

優先順位として、科目配分が大きい科目優先になります。

夏の時点で過去問でやること②:得意科目は大問別演習

得意科目や受験で重要な科目は、ここから演習に取り掛かるのが理想です。

過去問を全範囲解くよりは、大問別に問題演習することがおすすめです。

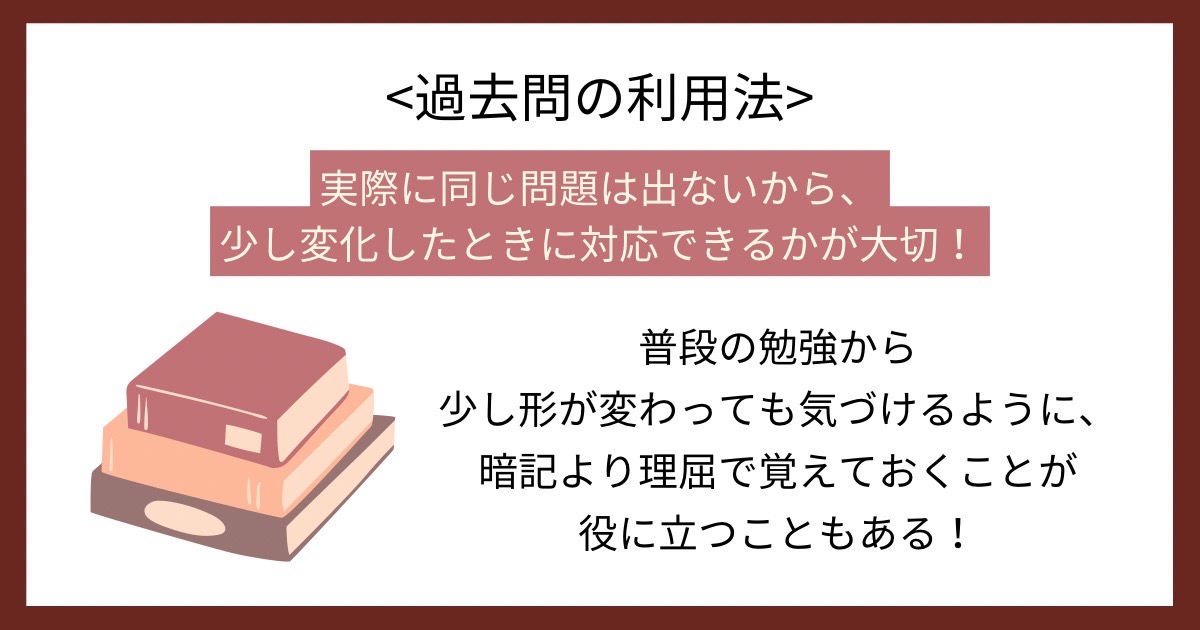

過去問と同じ問題は出ることは珍しく、参考書で理屈を理解しましょう。

この時点では、何を理解していないか確認して覚えていきましょう。

- 計算ミス:どんな計算をミスするか?

- 英単語の読みミス:どの単語と勘違い?

- 古典助動詞のミス:意味が取れなかった?

人によって様々なミスがあるため、自分なりにまとめておきましょう。

同じミスを何度もしないように、メモしておくことが大事です。

夏の時点で過去問でやること③:秋以降の流れを確認

受験当初は頑張っていても、夏以降に少しダレてくる人もいます。

気持ちは分かりますが、何のために勉強してるか確認しましょう。

過去問を見返すことで、やらないといけないことを再度把握しましょう。

今後のやることも見え、頑張ろうと思えるはずです。

課題が見えてきたら、細分化して、実現可能な計画を作りましょう。

諦めるのではなく、しっかりとやることを細かく分けることが大切です。

秋〜12月に過去問でやっておきたいこと

次に、秋〜12月までに過去問でやっておきたいことを紹介します。

- 苦手範囲を潰していく

- 時間を意識して慣れる

- 予想問題集に手を出す

順番に見ていきましょう。

12月までに過去問でやること①:苦手範囲を潰していく

夏からやっている人もいるでしょうが、苦手分野を潰していきましょう。

苦手分野があるということは、得意な分野もあるということです。

受験当初から成長した部分を噛み締めながら、苦手にも取り組みましょう。

過去問でよく出る苦手分野を優先して行いましょう。

国公立志望者でも、秋からは全科目演習に取り組むことが理想です。

10月には、規模が大きい模試もあるため、受けてみてください。

12月までに過去問でやること②:時間を意識して慣れる

実際の試験には時間制限があり、時間内に問題を解き切る必要があります。

遅くても11月には、大問別から全体を通す練習を始めたらOKです。

毎日過去問全体を演習するよりは、1週間に1回触れたら十分と思います。

- 平日(私立・国公立受験生):4時間半以上

- 土日(私立受験生):9時間以上

- 土日(国公立受験生):10時間以上

受験生といっても、平日は学校が夕方まであります。

そのため、勉強時間を多くて4時間確保できたら十分なはずです。

目標の勉強時間というより、確保できる目安の時間になります。

個人的には、勉強時間が長ければ長いほど良いとは思っていません。

どのくらいの集中力で勉強したかを大切にしてほしいなと思っています。

12月までに過去問でやること③:予想問題集に手を出す

過去問が一通り終わったならば、予想問題集に進みましょう。

予想問題集がない人は、出題形式が似ている過去問を解きましょう。

予想問題をしっかりと演習し、過去問と同じ形式の問題に慣れましょう。

演習して課題が見つかれば、そちらを優先することも大事です。

過去問を利用する際の注意点

最後に、過去問を利用する際に注意するべきことを紹介します。

- 過去問の数にこだらない

- 過去問を使う目的を把握

- 過去問の復習を2周以上

順番に解説していきます。

過去問を利用する際の注意点①:過去問の数にこだらない

周りが過去問を解いてるからといって、数にこだわる必要はありません。

過去問を解くよりも、実際に使いこなせる方が大事になります。

実際、過去問ばかりを解きまくっていても、成績が伸びない人がいます。

- 過去問に載ってる解説量が少ない

- 過去問を解くアウトプットしかしてない

- 基礎がついていなかったら成長しない

- 受験大学によって傾向が違う

過去問を解きまくるのが良いのは、問題に慣れるときと思ってます。

まだ他の課題がある内は、そちらを優先的に勉強しましょう。

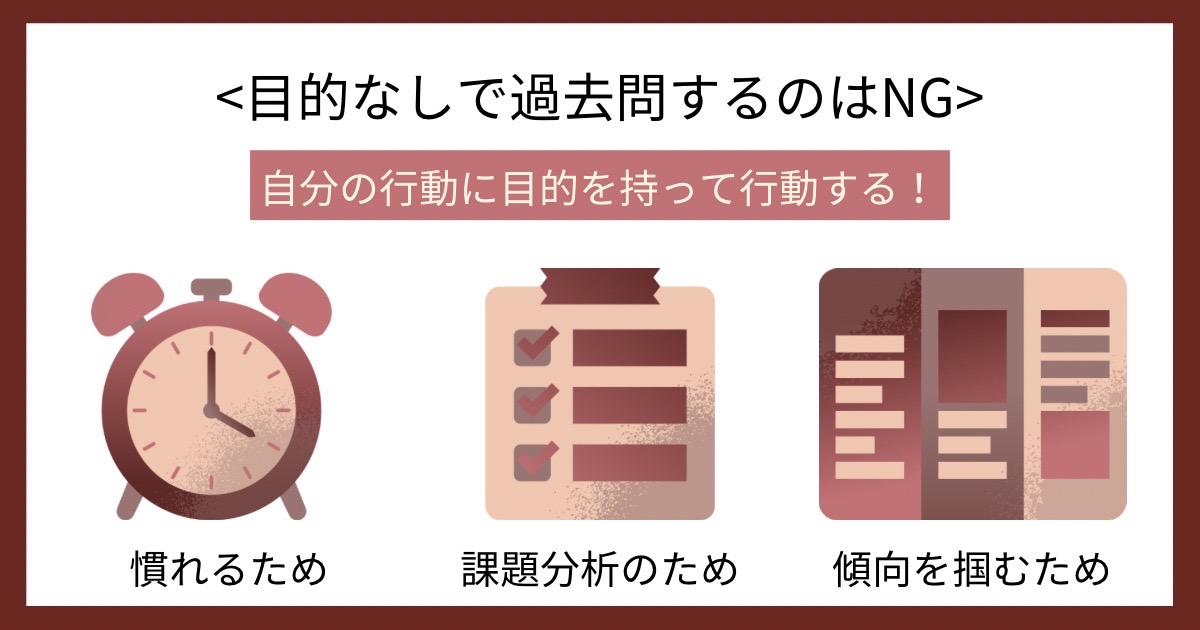

過去問を利用する際の注意点②:過去問を使う目的を把握

大学受験の過去問を使う目的は、主に3つあります。

傾向を掴むのは春頃に行い、課題の分析は夏以降に行いましょう。

過去問の形式に慣れるのは、主に秋以降がメインなると思います。

過去問だけでなく、予想問題も一緒に利用して慣れましょう。

それ以外の目的で、過去問を使っている人がいれば、注意が必要です。

過去問を使う目的を把握してないならば、時間の無駄になりかねません。

周りが過去問をしているという理由だけで、過去問をするのはNGです。

周りに流されることなく、自分の受験勉強をやっていきましょう。

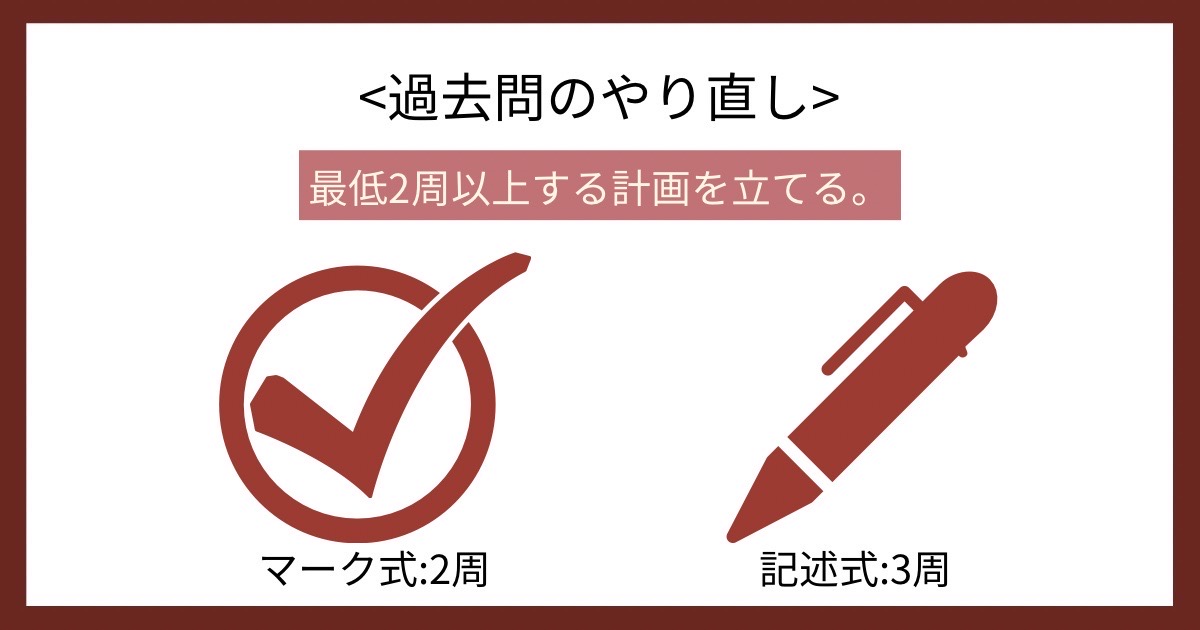

過去問を利用する際の注意点③:過去問の復習を2周以上

大学入試の試験問題は、難しいことがほとんどです。

2次試験の場合、半分解ければ、合格最低点に達することもあります。

マーク式ではやり直しを2周で、記述式は3周をおすすめしてます。

やり直しのタイミング

- テスト直後(マーク式):解き方の確認

- 受験直前期(マーク式):解き方と再現性の確認

- テスト直後(記述式):解き方・書き方の確認

- テスト1ヶ月後(記述式):解答の再現

- 受験直前期(記述式):再現できるか確認

そのため、受験1ヶ月までからは、復習メインの勉強に変更しましょう。

1ヶ月前には、演習しなくて良い状態にするため、計画的に行いましょう。

まとめ:過去問のロードマップ

「過去問のロードマップ」を解説しました。

過去問は解くだけでなく、やり直しして課題を出すまでが大切です。

過去問を解きまくっても、大学試験に合格できるとは限りません。

足りないものを把握して、修正することで、点数も伸びていきます。

もし時間に余裕がないならば、日々の基礎固めを優先してみてください。